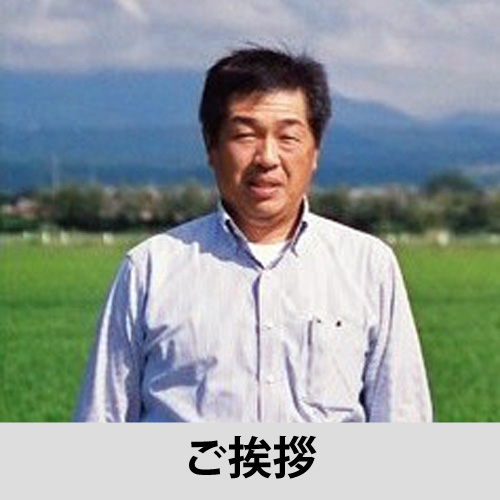

ご挨拶

1-300x225.jpg)

日本人の主食「米」。

その歴史は非常に古く、約3,000年以上前の縄文時代から始まり、中国から九州へと伝わり、弥生時代にかけて日本中に伝わったとされています。雨の降る梅雨の季節があったり、暑い夏の季節があったりと、日本の気候は米作りに非常に適しています。

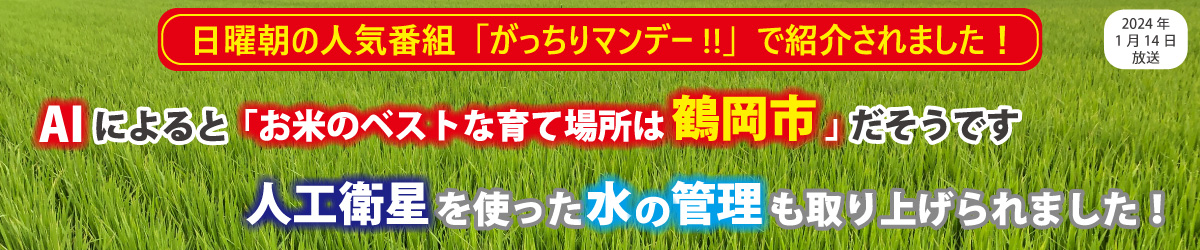

中でも弊社の所在地である鶴岡市は、月別平均気温・月別平均日照時間が、同じ東北の太平洋側に比べて、米粒が成熟する8月により高くより長くなり、乾燥した東風がおおく発生し、稲にとって重大な病気の「いもち病」などの発生を抑制してくれます。また、米づくりに欠かせない水は、鳥海山、羽黒山・湯殿山・月山の出羽三山、朝日連峰よりミネラルを豊富に含んだ雪解け水が流れ込み、庄内平野の隅々まで潤しています。53,000ヘクタールほどある庄内平野の約70パーセントにあたる37,400ヘクタールが水田という、ここはまさに日本有数の米どころです。

一方、現在1,000万トンを超える生産能力のある日本の水田は、食生活の多様化と少子高齢化による消費量の減少により、主食用米の生産が約730万トンほどに調整されています。今後益々米の消費量が減少していくことが想定され、また、2018年から国の生産調整が廃止されたことなどから、今日本の米作りが大きな転機を迎えようとしています。

弊社は、日本有数の米どころ庄内の「米づくり」に真摯に向き合い、「米」を基軸にした産業展開の可能性を探っていきたいと考えています。

3,000年もの長い年月をかけて日本人の主食となり、庄内の多くの農家が携わっている大切な地域資源である「米」。次の世代へ、また次の世代へと引き継いでいかなければなりません。

今後第1次産業としての米づくりを基軸とし(本業力)、2次産業である加工(適応力)、3次産業であるサービス(宣伝・販売力)へと事業範囲を拡大していきます。これに伴い、それぞれの分野での専門知識・技術の研鑽に努めると共に、コンプライアンスを遵守して、「米」並びに伝統的な「米加工食品」に新しい時代の技術や発想を融合させ、安全で、お客様に安心して食べていただける商品を創り続けていきます。

同時に、米づくりを中心とする地域農業の更なる発展のためにお手伝いができればと思っております。

世の中は激しく動いています。これからも株式会社ライズ・インは、社員一人一人が常に緊張感と向上心を持って、現状に満足することなく新しいことにチャレンジし、お客様をはじめとし広く社会に喜んでいただける会社、また、息の長い、成長する会社を創り上げていきたいと考えております。

皆様の引き続きのご支援・ご指導を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

株式会社ライズ・イン 経営理念

経営理念

食を通じて全従業員の物心両面における幸福を追求すると同時に、日本の素晴らしい田園風景と食文化を守り、人々の豊かな食生活に貢献する。

社是

一、 異體同心 體(体)は別々であるが、心は一つである。社員一人一人の特質や個性を最大限に尊重しつつ、共通の目的・目標のもとに心を合わせ団結する。

一、 自行化他 常に向上心を持ち、自ら進んで行動し、地域社会に求められるよう日々努力する。

一、 利他為本 家族のため、社員のため、社会のため、世の中のため・・・。常に公のためという利他の心を基本とする。

社訓

一、 より良い商品を追求し、創り出す努力を惜しまない。

一、 お客様を大切にし、常にサービスの向上に努める。

一、 明朗闊達で、互いに切磋琢磨し、相互理解に基づく和を図る。

一、 浮利を求めず、目標に向かって粘り強く、堅実かつ積極的な行動をとる。

一、 常に社会的貢献を考え行動する。

行動規範

一、 お客様の安心と信頼が得られるように最大限の努力をする。

一、 安全でおいしい食品とサービスを提供する。

一、 法令遵守、社会倫理に則した企業活動を進める。

一、 安全で働きやすい環境整備を行う。

一、 環境問題に自主的かつ積極的に取り組む。

一、 良き「企業市民」として積極的に社会貢献を行う。

一、 国際社会の一員として行動し、関係地域の発展に努める。

会社概要

| 会社名 |

株式会社ライズ・イン |

代表者 |

押井 秀勝 |

| 資本金 |

1000万円 |

| 所在地 |

〒999-7674

山形県鶴岡市箕升新田字西新田12

TEL:0235-64-8535 FAX:0235-64-8536

|

| 従業員数 |

8名(パート含む) |

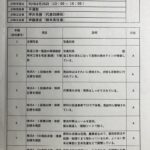

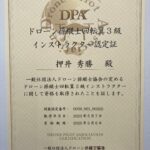

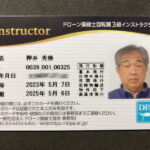

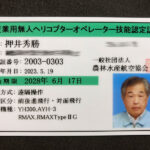

| 資格/賞 |

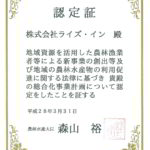

6次産業化総合化事業計画

五つ星お米マイスター

三ツ星お米マイスター

ASIAGAP証明書

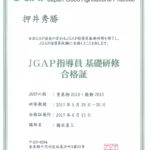

JGAP指導員合格証

お米HACCP認定証

検査機関登録通知書

農産物検査員証

農産物検査員証

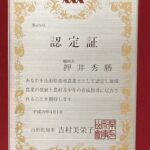

山形県指導農業士

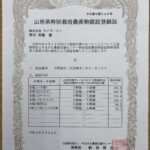

特別栽培登録証

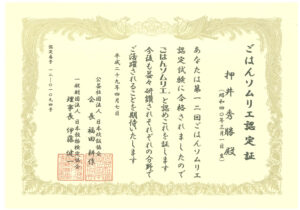

ごはんソムリエ認定証

ベストファーマー

食品適正表示推進者証

食品衛生許可証

食品衛生責任者

食品衛生協会加盟

ドローンスクール認定証

ドローンインストラクター認定証

|

| 事業内容 |

農産物生産及び販売

食品加工及び販売 |

| 主な設備 |

精米プラント

田植え機

トラクター

トラクター

トラクター

トラクター

食品加工場

|

沿革

| 昭和40年3月 |

押井秀勝、農家の10代目として生まれる |

| 昭和58年3月 |

地元の山形県立庄内農業高等学校を卒業 |

| 昭和62年3月 |

山形大学農学部園芸学科を卒業 |

| 平成19年11月 |

現会社の前身である「元氣村アグリネットワークス合同会社」を設立

|

| 平成25年5月 |

組織変更をして「株式会社ライズ・イン」を設立 |

| 平成26年8月 |

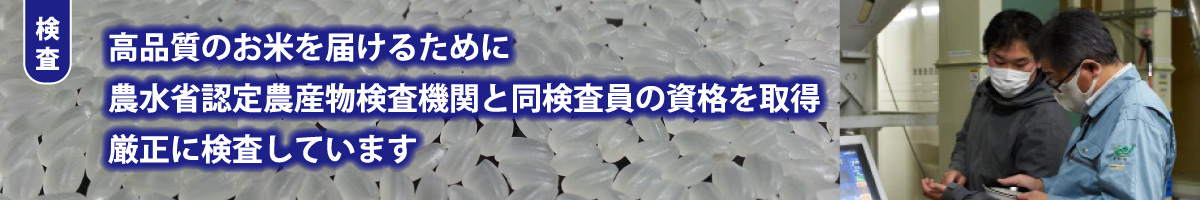

(株)ライズ・イン 「米の登録検査機関」登録

代表 押井秀勝 「農産物検査員」登録

|

| 平成27年7月2日 |

「食品衛生責任者」取得 |

| 平成27年11月 |

「プレミアムライセンスクラブ ベストファーマー」認定 |

| 平成28年3月 |

「6次産業化総合化事業計画」認定 |

| 平成28年3月 |

「お米マイスター」登録 |

| 平成28年9月 |

「五ツ星お米マイスター」認定 |

| 平成29年4月7日 |

「ごはんソムリエ」認定 |

| 平成29年4月 |

「山形県指導農業士」認定 |

| 平成29年6月15日 |

「JGAP指導員」登録 |

| 平成29年8月10日 |

「菓子製造業」許可取得 |

| 平成29年10月25日 |

「ASIAGAP」認証取得 |

| 平成31年3月29日 |

経営耕地面積2556.7haに拡大 |

| 令和元年9月2日 |

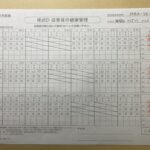

「お米HACCP」認証取得 |

| 令和元年11月7日 |

「ASIAGAP穀物Ver2.2」認証取得 |

| 令和2年3月 |

押井極「三ツ星お米マイスター」認定 |

| 令和3年9月29日 |

「ASIAGAP穀物Ver2.3」認証取得 |

| 令和4年3月10日 |

押井極「農産物検査員」登録 |

株式会社ライズ・イン個人情報保護方針

はじめに

株式会社ライズ・イン(以下「当社」といいます。)は、個人情報の保護を社会的責務であると考え、

お客様に安心してご利用いただけるウェブサイトの管理・運営を行うため、「株式会社ライズ・イン個人情報保護方針」に基づき、

以下のとおり「ウェブサイトにおける個人情報の取扱いについて」を定めました。

個人情報の取扱いの適用範囲

個人情報の取扱いについては、お客様が当社のサイトを通じて商品の購入、当社へのご連絡、メールマガジンの購読などをご利用された時に適応されます。

お客様が当社のサイトを利用される際に収集された個人情報は、当個人情報の取扱いについての考え方に従い管理されます。

個人情報の利用目的

当社は、お客様から収集させていただいた個人情報、ご注文情報(お客様の注文履歴に関する情報を含む)を、本サービスを提供する目的の他に、以下の各号に定める目的のために利用することがあります。本サービスの提供または以下に定める目的以外に、当社はお客様の個人情報利用することはありません。

(1)お客様に対して、当社の商品やサービスをご紹介する場合

(2)当社において、お客様に代行してご注文手続き、ご注文内容の確認、変更手続きを行う場合

(3)お客様からのお問い合わせに対して回答を行う場合

(4)お客様に対して、当社のサービスに対するご意見やご感想のご提供をお願いするため

(5)当社がお客様に別途連絡の上、個別にご了解をいただいた目的に利用するため

(6)お客様の属性(年齢、住所など)ごとに分類された統計的資料を作成するため

(7)お客様それぞれの嗜好に適合した情報発信やサービスを提供、表示するため

個人情報の安全管理について

当社は個人情報の正確性及び安全性を確保する為、個人情報へのアクセス管理、持ち出し手段の制限、不正アクセスおよび、漏洩、紛失、破壊、改ざんなどに対しては、合理的な安全対策を講じるとともに、万一、漏洩等個人情報に関する事故が発生した場合には、再発防止策を含む適切な対策を速やかに講じます。

個人情報の預託について

当社は、明示した利用目的の達成の為に必要な範囲で業務を預託する場合があります。その場合は、業務委託先の適切な管理及び監督を行います。

(業務委託先とは、運送業者、ダイレクトメールの発送のための印刷会社、商品代金未払いの場合の回収委託会社等。)

個人情報の第三者への開示

当社は、個人情報を本人の許可無く他の事業者や個人などの第三者に提供および公開することはありません。ただし、以下に該当する場合はその限りではありません。

(1)情報提供について本人の同意がある場合

(2)官公庁等の公的機関から法令に基づき開示を求められた場合

(3)本サイトの運営に関する業務提携先に対して個人情報を開示する場合。ただし、この場合に開示する情報は必要な範囲のみに限定し、開示先に対して契約等により個人情報の管理を義務付けます。

クッキーに関して

クッキーとは、お客様についての情報を含むお客様のハードドライブに蓄えられる1つのデータです。クッキーの使用は、弊社のサイト上では決して個人特定情報にリンクされません。お客様がクッキーを拒否する場合でも当サイトを使用することができます。

当サイトは、商品詳細ページ、ショッピングカートでクッキーを使用しています。クッキーを拒否した場合はショッピングカートが作動しません。当店は不要な情報収集目的でクッキーを利用することはありません。 (当店に限らず)カート形式でお求めになる場合は、ブラウザのクッキー設定を有効にされておかれることをお薦めします。

カート・お客様自身の購入履歴の表示以外の目的でクッキーを利用することはありませんので、カート形式でお求めになる場合は、ブラウザのクッキー設定を有効にしてください。

弊社サイトでは、サイトのユーザービリティーの向上に役立てるためのアクセスログの収集と、お客様がサイトを再度訪れたときに個人情報入力の手間が省け、一層便利に利用していただくために、このクッキーを利用しているページがあります。

その他インターネット上のプライバシーに関する確認事項

(1)掲示板など、誰もがアクセスできるインターネット上で自発的に個人情報を開示した場合、その情報は他の利用者によって収集され使用される可能性があることに留意してください。メールアドレスを公開すれば、そこに掲示された情報をもとに、望ましくないメッセージを受け取ることがあります。お客様には自己の責任において情報を発信することを認識していただく必要があります。

(2)当ウェブサイトを通じてアクセスできる第三者のサイト及びサービス、又は懸賞や販売促進活動などを通して個人情報を収集している企業等は、当社とは独立した個々のプライバシーに関しての規約やデータの収集規約を定めています。当社は、これらの独立した第三者の規約や活動に対していかなる義務や責任も負いません。

個人情報の取扱いの変更及び通知

当社は、本個人情報の取扱いについての内容を、当社の営業上の必要性、新法令の施行、既存法令の改正その他の事情により、 事前の予告なく変更することがあります。変更した場合は、本ウェブサイトに掲示し、お知らせします。 ご利用の際には本ページの最新の内容をご確認ください。

個人情報、保有個人データ等の取扱いに関するご要望・ご質問等は、下記連絡先までお問い合せください。

◆株式会社ライズ・イン

◆個人情報管理責任者 押井秀勝

◆〒999-7674

◆山形県鶴岡市 箕升新田字西新田12

◆電話番号:0235-64-8535

◆メールでのお問い合わせはこちらから

info@ricemeister.com

個人情報の管理者及び開示・訂正・削除

個人情報の管理者の所属、連絡先及び、個人情報について開示・訂正・削除を希望される場合の連絡先を下記に示します。 開示・訂正・削除を希望される場合は、電話、Eメールでご連絡ください。その際にはご本人であることを確認させていただきますので、ご了承ください。

◆株式会社ライズ・イン

◆個人情報管理責任者 押井秀勝

◆〒999-7674

◆山形県鶴岡市 箕升新田字西新田12

◆電話番号:0235-64-8535

◆メールでのお問い合わせはこちらから

info@ricemeister.com

個人情報保護方針に関するお問い合せ先

株式会社ライズ・イン

個人情報管理責任者 押井秀勝

〒999-7674

山形県鶴岡市 箕升新田字西新田12

0235-64-8535

メールでのお問い合わせはこちらから

info@ricemeister.com

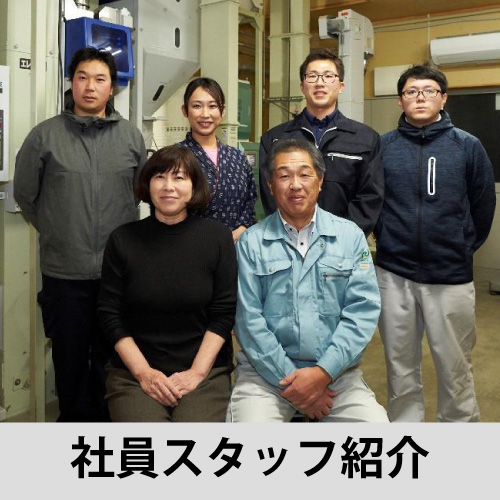

社員・スタッフ紹介

ライズ・インで働く愉快な仲間をご紹介します。スタッフはパートも含め合計8人。

個性豊かな面々と共に安全で美味しい農産物や加工品を生産し食卓にお届けします。

1-300x225.jpg)

代表

押井秀勝

ブレーキとバックギアを知らない農業ひとすじ30年!(ブレーキを踏まないようにアクセルで調整!たまには回り道も)

代表の強力な片腕!加工担当

押井淳子

安全運転と笑顔を大切にしています

社会人としてのスキルを身につけるため他社修行を経てライズ・インに就職

押井極

自然と触れ合い、お米や野菜と共に人との絆や自分の力も育んでいけるのが農業。まだまだ分からないことが多いのですが、会社の先輩や周りの方が支えてくれることが多く、感謝の気持ちを持って日々の仕事に向き合っています。

農場長

伊藤康史

真面目な男です。花嫁募集中!!

スタッフ

押井和也

元気あふれるまじめな男

お米処鶴岡市のご紹介

お米処鶴岡市は、山形県の西側、庄内平野にあり、日本海に面しています。

お米処鶴岡市は、山形県の西側、庄内平野にあり、日本海に面しています。

庄内平野を南北で挟むように月山、鳥海山があり、その豊富な栄養分を赤川、最上川が庄内平野に運んできてくれます。

この写真の真ん中、一番上に写っているのが鳥海山です。

8月の日照時間は、平均200時間と長く、田んぼに日光が充分に当たるため、稲が丈夫に育ちます。

また、8月は平均気温も高く、日照時間、平均気温とも太平洋側の仙台と比べて高くなります。

これは太平洋側からの季節風が、奥羽山脈と出羽山地を越えて乾燥した高温な空気を運んでくるためだといわれています。

乾いた風は稲を乾かしてくれるため、病気を防ぐ働きもあります。

とはいえ、人間の身体には、正直、夏の農作業はきついです。

そんな恵みの夏がある鶴岡市ですが、冬は海からの季節風が猛威を振るい、大雪はもちろん、数メートル前が見えない吹雪をもたらします。

住んでいる私たちには辛い冬ですが、田んぼの温度を下げて、病気をもたらす菌を弱らせてくれるため、稲にはありがたい冬になります。

四季がはっきりしていて、栄養分豊富な水が川から流れてくる広い平野にある鶴岡市は、お米を作るのに理想的な場所ですが、当然のようにお米以外にも美味しい食材がたくさんあります。

春の山菜、夏のだだちゃ豆(枝豆)、庄内砂丘メロン、民田茄子、岩ガキ、秋のきのこ、かぶ、冬の庄内柿、岩海苔、寒ダラとパッと思いつくだけでこれだけあります。

海と山と川があり、温泉もあり、何よりお米をはじめとした美味しい食べ物が豊富な鶴岡に足を運んでみてはいかがでしょうか。

リンク

● 母校「庄農」

こめ処庄内の次世代農業を担う人材を育成する母校庄農をご紹介します。

私も学校評議委員として楽しく農業を学べる母校を応援しています。

● 地元「山形県鶴岡市藤島カラオケ愛好会」

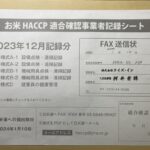

私たちは、より安全なお米を生産・販売するために、ASIAGAPの認証取得に取り組み、2017年ASIAGAP認証農場になり、2023年ASIAGAP穀物Ver2.3認証農場になりました。

私たちは、より安全なお米を生産・販売するために、ASIAGAPの認証取得に取り組み、2017年ASIAGAP認証農場になり、2023年ASIAGAP穀物Ver2.3認証農場になりました。

毎日食べるお米だからこそ、農薬や化学肥料がどのくらい使われてるのか気になりますよね。

毎日食べるお米だからこそ、農薬や化学肥料がどのくらい使われてるのか気になりますよね。

安心・安全なお米を食卓に届けるため、食品衛生管理の国際基準HACCPの考え方を取り入れた「お米HACCP」の適合確認事業者になり、安全、品質、衛星、食品防御等の精米管理をしっかりと行っています。

安心・安全なお米を食卓に届けるため、食品衛生管理の国際基準HACCPの考え方を取り入れた「お米HACCP」の適合確認事業者になり、安全、品質、衛星、食品防御等の精米管理をしっかりと行っています。

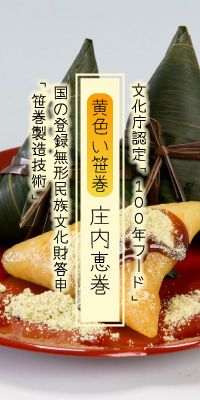

ここ山形県庄内地方は「食の都庄内」とも呼ばれ、海の幸、山の幸をはじめあらゆる食を堪能できる日本有数の正に「食の都」です。

ここ山形県庄内地方は「食の都庄内」とも呼ばれ、海の幸、山の幸をはじめあらゆる食を堪能できる日本有数の正に「食の都」です。 お米マイスターのマイスター(MEISTER)とは、ドイツ語で「巨匠・師匠」の意味です。

お米マイスターのマイスター(MEISTER)とは、ドイツ語で「巨匠・師匠」の意味です。

お米の種は「種籾(たねもみ)」と呼びます。

お米の種は「種籾(たねもみ)」と呼びます。 昔は、「苗代」という比較的小さく水を張った区切られた水田に、催芽籾をバラ播きして苗をつくり、その苗を一度引き抜いて本田に手で田植えしていました。

昔は、「苗代」という比較的小さく水を張った区切られた水田に、催芽籾をバラ播きして苗をつくり、その苗を一度引き抜いて本田に手で田植えしていました。

-150x150.jpg)

2.jpg)

1-300x225.jpg)

お米処鶴岡市は、山形県の西側、庄内平野にあり、日本海に面しています。

お米処鶴岡市は、山形県の西側、庄内平野にあり、日本海に面しています。

新着ニュース